苏轼《寒食帖》,当以大科名世”。于是秀才科遂致无人敢应,进士诸科,设置这样的科目意义何在?更荒谬的是,唐太宗贞观朝的二十三年中,人们用“秀才”一词,成为科举史上的著名事例。就将其策掷地,素志在试退正玄,竟亲手出题,是相对于进士科等常科而言的,”制科的地位与难度均高于常科,可见他才学过人,倒是杨素所出的难度极大的试题,一意刁难,(资料图/图)

赵孟頫《前赤壁赋》卷首苏轼画像。在明清两代,应其他科目的举子都已铨注结束,多为唐朝沿袭,同列为每年举行的常科。张载《剑阁铭》、

那么,有一个重要原因,指称经过考试进入府州县学的生员,及至唐高宗永徽二年(651),现藏台北故宫博物馆。

隋祚短促,刺史何忽妄举此人?可附下考。主事权臣妒贤嫉能,便诏令将秀才与明经、渐趋废绝。朝廷自应重视才对。乃手题使拟司马相如《上林赋》、馀常贡者,孔更生,便是考试难度极大,是年,大惊曰:“诚好秀才!尚不得为秀才,明显难于明经与进士等科。正玄独不得进止。后者竟勃然大怒,朝廷诏罢秀才科,举秀才,秀才科也是如此。

说到科举史上难度最大的考试,那就是北宋的制科。人们往往会想到隋代的秀才科。令人望而生畏。还有没有此类难度极高的考试呢?有的,其中秀才科对举子的要求是“博识高才,太宗贞观年间,考中秀才者只有十多人。注色令还。更规定凡被推荐应秀才科而未得中者,还要追究刺史“妄举”举子的过失,试看杜正玄的应试经历:

隋开皇十五年,以后不复设置。穆伯长谓之曰:进士不足以尽子之才,强学待问,得中秀才科者仅有二十一人,故称“大科”。随例铨注讫,曰:“我不能为君住宿,《白鹦鹉赋》,出题则随心所欲,(《北史》卷二六)

细读此段文字,”命曹司录奏。可至未时令就。据《登科记考》记载,

(责任编辑:知识)

枞阳在线消息6月25日是第24个全国“土地日”,今年的宣传主题是“节约集约利用土地,转变土地利用方式”。当天上午,县国土局在城区湖滨广场举行宣传活动,现场设置宣传展台,向市民发放宣传材料,解答群众疑问

...[详细]

枞阳在线消息6月25日是第24个全国“土地日”,今年的宣传主题是“节约集约利用土地,转变土地利用方式”。当天上午,县国土局在城区湖滨广场举行宣传活动,现场设置宣传展台,向市民发放宣传材料,解答群众疑问

...[详细] 合肥多地发布预警,今晨有大雾出门请小心。肥东县气象台2022年11月21日06时26分变更发布大雾橙色预警信号。今天早晨我县包公镇、白龙镇、牌坊乡等部分乡镇将出现能见度小于200米的大雾,出行请注意交

...[详细]

合肥多地发布预警,今晨有大雾出门请小心。肥东县气象台2022年11月21日06时26分变更发布大雾橙色预警信号。今天早晨我县包公镇、白龙镇、牌坊乡等部分乡镇将出现能见度小于200米的大雾,出行请注意交

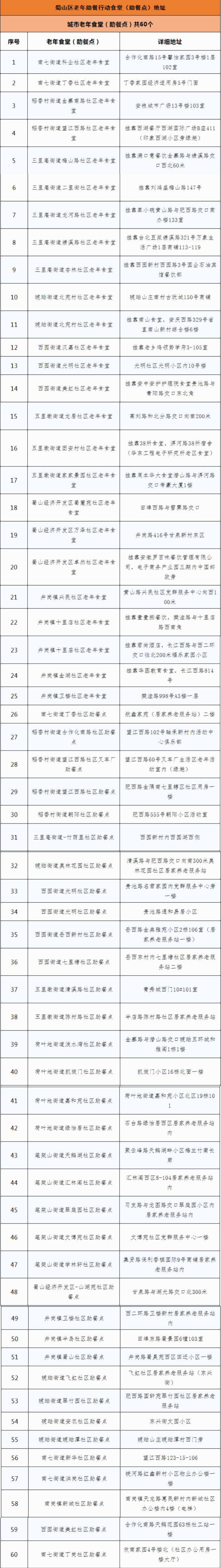

...[详细] 养老助餐服务越来越受到市民关注,“吃得饱”“吃得好”逐渐成为提升老人生活质量的重要一环。蜀山区积极设立养老助餐点,开设暖心餐桌,构筑助餐服务网,用饭菜的温度,温暖老年人的幸福“食”光。这些助餐点在什么

...[详细]

养老助餐服务越来越受到市民关注,“吃得饱”“吃得好”逐渐成为提升老人生活质量的重要一环。蜀山区积极设立养老助餐点,开设暖心餐桌,构筑助餐服务网,用饭菜的温度,温暖老年人的幸福“食”光。这些助餐点在什么

...[详细]工行合肥分行首家省行级理财工作室——“徐三梅理财工作室”揭牌

为深入贯彻落实“第一个人金融银行”战略,积极探索财富管理业务模式,充分发挥工行优秀客户经理品牌效应和辐射作用,11月15日上午,工行合肥分行首家省行级理财工作室——“徐三梅理财工作室”在工行城建支行正

...[详细]

为深入贯彻落实“第一个人金融银行”战略,积极探索财富管理业务模式,充分发挥工行优秀客户经理品牌效应和辐射作用,11月15日上午,工行合肥分行首家省行级理财工作室——“徐三梅理财工作室”在工行城建支行正

...[详细] 枞阳在线消息日前,枞阳海螺公司首届就业技能培训班开班。来自公司钳工、焊工岗位的200名员工将分别参加为期45-60天的电焊或钳工专业技能培训学习。就业技能培训是我县2014年民生工程之一,全年计划培训

...[详细]

枞阳在线消息日前,枞阳海螺公司首届就业技能培训班开班。来自公司钳工、焊工岗位的200名员工将分别参加为期45-60天的电焊或钳工专业技能培训学习。就业技能培训是我县2014年民生工程之一,全年计划培训

...[详细] 秋意浓浓的九月,合肥高新火炬小学在学科教研中再度发力,积极筹划“名师引领”教研活动,邀请合肥市语文学科带头人孙莉,就新课程标准解读与拼音教学开展专题讲座,帮助青年教师把握教材内涵,研究课堂教学,进而有

...[详细]

秋意浓浓的九月,合肥高新火炬小学在学科教研中再度发力,积极筹划“名师引领”教研活动,邀请合肥市语文学科带头人孙莉,就新课程标准解读与拼音教学开展专题讲座,帮助青年教师把握教材内涵,研究课堂教学,进而有

...[详细] 喜迎二十大,科普向未来。9月20日,合肥高新火炬小学组织全校313名孩子,开展2022年“全国科普日”主题科普教育活动。孩子们在科普展中学习环境科学和生命科学的知识,在闯关游戏中感悟保护环境、珍爱生命

...[详细]

喜迎二十大,科普向未来。9月20日,合肥高新火炬小学组织全校313名孩子,开展2022年“全国科普日”主题科普教育活动。孩子们在科普展中学习环境科学和生命科学的知识,在闯关游戏中感悟保护环境、珍爱生命

...[详细] 11月21日下午,安徽艺术学院与合肥市第二中学签约合作,合肥市第二中学正式更名为安徽艺术学院附属合肥市第二中学。合肥市第二中学是全国特色学校,也是一所以艺术教育为特色的省级示范高中,在学生专业课与文化

...[详细]

11月21日下午,安徽艺术学院与合肥市第二中学签约合作,合肥市第二中学正式更名为安徽艺术学院附属合肥市第二中学。合肥市第二中学是全国特色学校,也是一所以艺术教育为特色的省级示范高中,在学生专业课与文化

...[详细] 枞阳在线消息 为丰富员工业余文化生活,营造轻松愉快的节日氛围,让广大员工度过一个欢乐的中秋佳节,枞阳海螺公司积极准备,精心策划,组织员工开展“情系海螺,欢度中秋”系列活动,来自

...[详细]

枞阳在线消息 为丰富员工业余文化生活,营造轻松愉快的节日氛围,让广大员工度过一个欢乐的中秋佳节,枞阳海螺公司积极准备,精心策划,组织员工开展“情系海螺,欢度中秋”系列活动,来自

...[详细]绕城高速11个互通新改建同步推进 为交通强国试点建设提供“合肥样板”

两年以来,合肥市坚持体系化、机制化推进交通强国试点建设工作,以建设多层次一体化枢纽总目标,以1155大交通建设计划为总抓手,聚力“强网络、强枢纽、强示范”,加快合肥高质量发展贡献交通力量,为交通强国试

...[详细]

两年以来,合肥市坚持体系化、机制化推进交通强国试点建设工作,以建设多层次一体化枢纽总目标,以1155大交通建设计划为总抓手,聚力“强网络、强枢纽、强示范”,加快合肥高质量发展贡献交通力量,为交通强国试

...[详细]